矯正治療後の歯並びは変わらない? – 習癖などによる後戻りの原因と、保定の必要性について。 –

矯正治療を受けると、美しい歯並びと噛み合わせを手に入れることができます。しかし、治療が終了したからと安心するのは早計です。矯正治療後には、後戻りと呼ばれる歯の移動が起こる可能性があり、これを防ぐためには適切な保定が必要です。今回は、後戻りの原因や保定の必要性について解説し、特に日常生活での習癖が歯並びに与える影響について特集しました。

矯正歯科医 福増栄里子

後戻りとは何か?

矯正治療後に歯並びが変化する現象を”後戻り”といいます。これは、歯が骨や周囲の組織によって以前の位置に引っ張られたり、筋力や重力などの力や、成長発育などによっても変わってきます。治療終了直後は特に後戻りが起こりやすく、適切な対応を取らないと美しい歯並びが崩れてしまうリスクがあります。

後戻りの主な原因

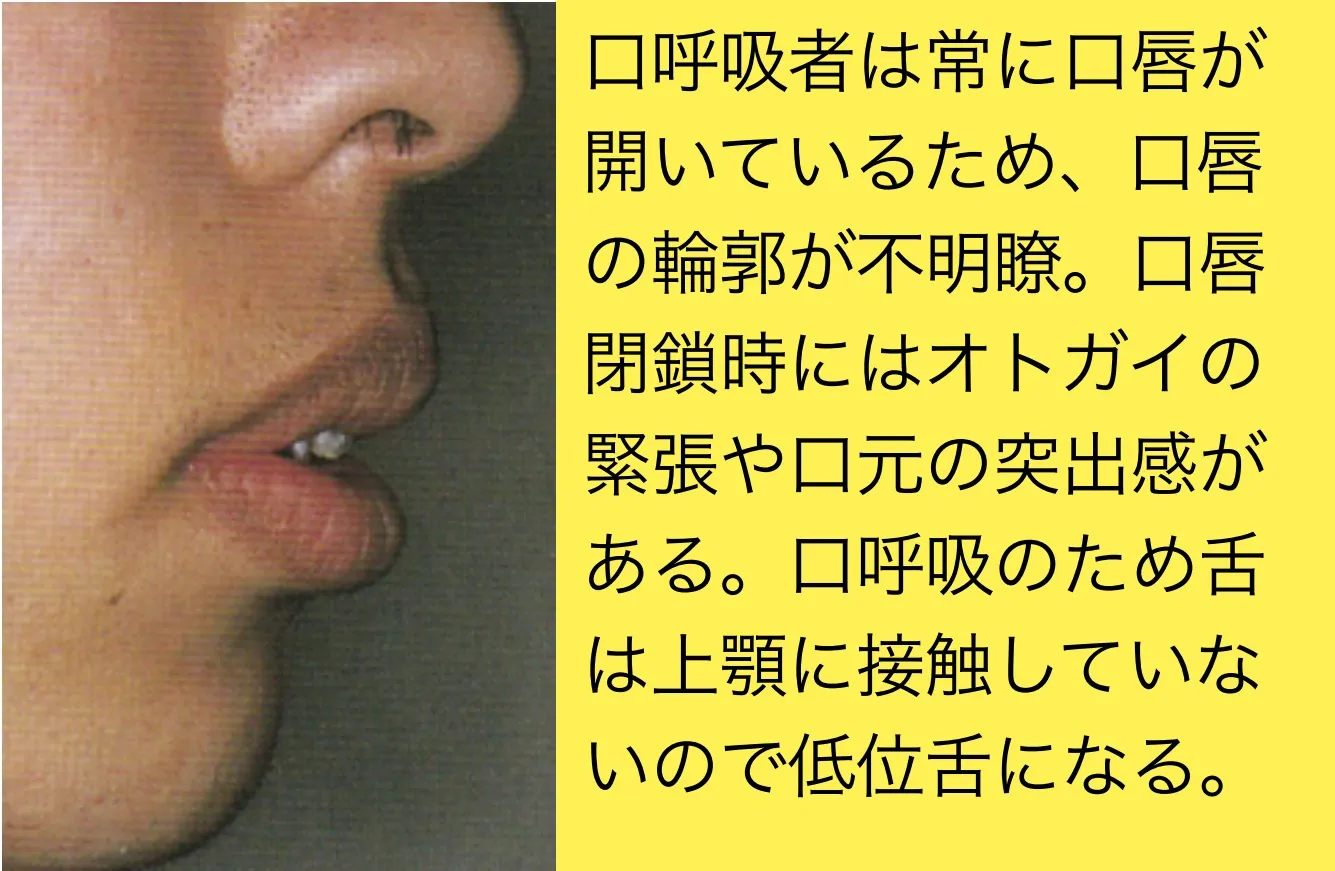

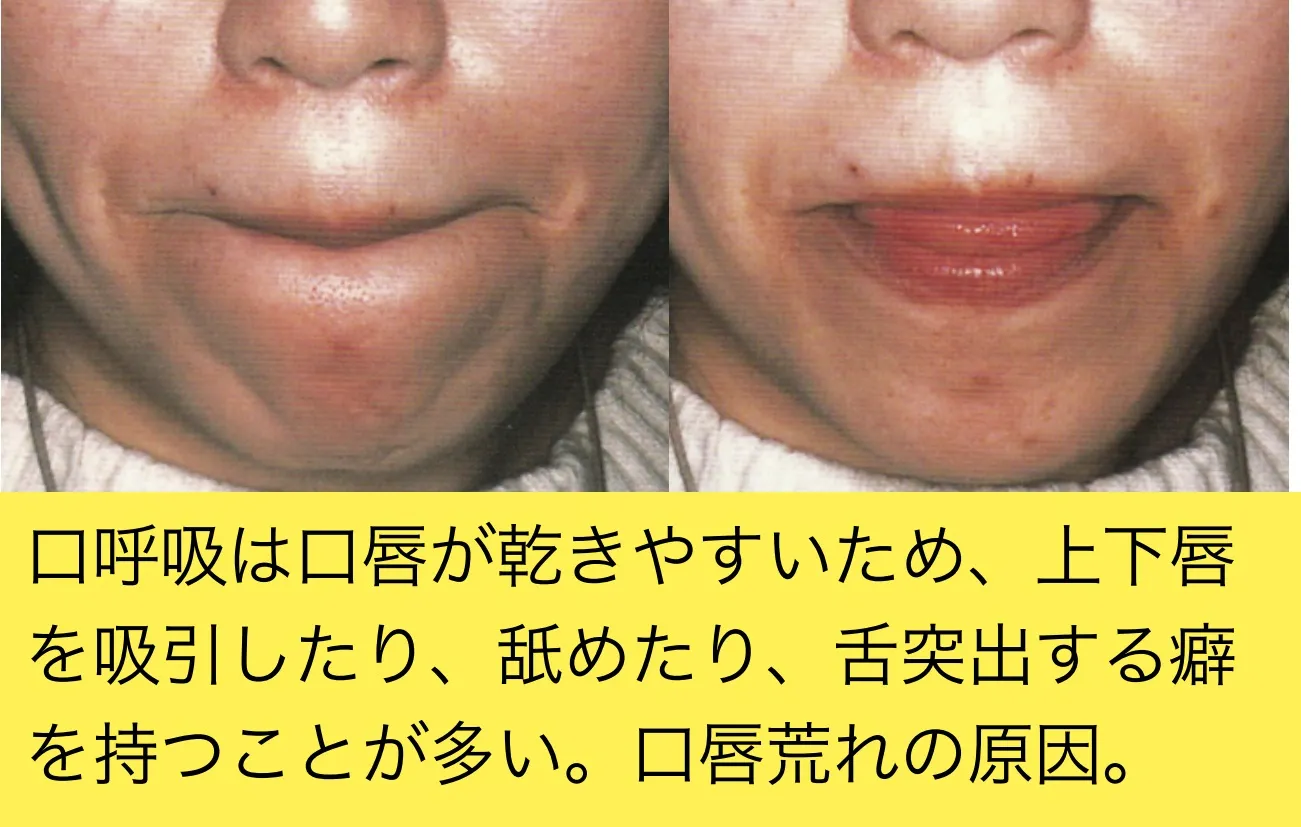

1. 口腔習癖/口呼吸

低位舌や舌突出癖、口呼吸に伴う口唇舐めや口唇巻き込みなどの口腔習癖は、歯並びに悪影響を与えます。これらの習癖が残っていると、歯並びが再び乱れる原因となります。

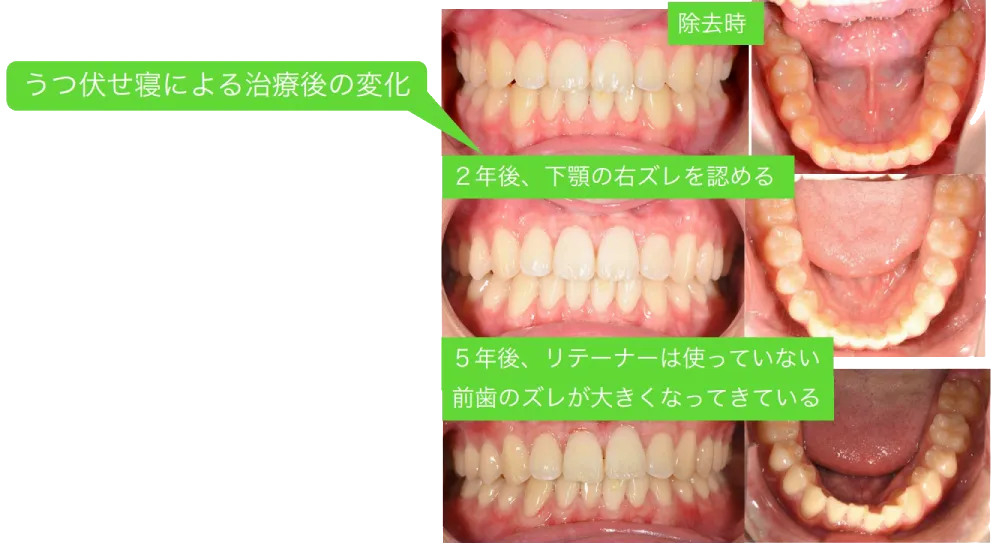

2. 態癖

頬伺、うつ伏せ寝、猫背などの態癖は、頭の重さは体重の10%もあるので、歯並びだけでなく長期的には骨格も変化させる要因となります。

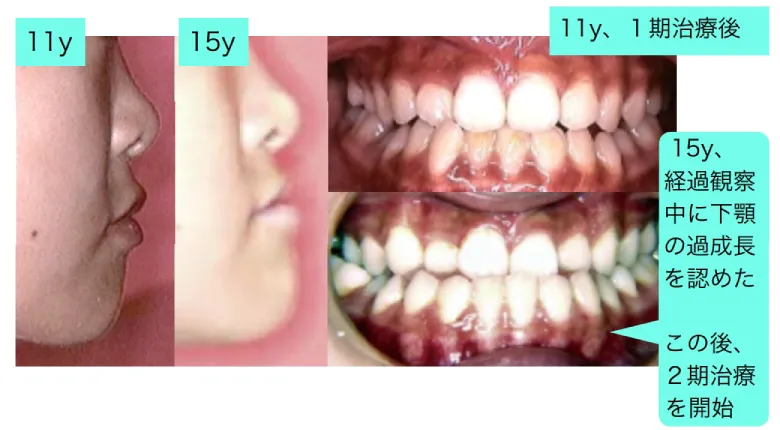

3. 成長発育/智歯(親知らず)

特に成長期の患者さんでは顎顔面の成長に伴い、歯並びが変化することがあります。また、智歯が未萌出で残っている場合、萌出方向が悪いと歯並びの変化だけでなく、奥歯の歯根吸収を起こす場合があります。

“顎骨の成長”は15~18歳で通常止まります。成長を考慮せずに早期に治療を終えると、治療後に顔の骨格(=顔つき)そのものが変化してしまうこともあります。

4. 矯正装置の使用期間不足

矯正装置の使用を途中でやめたり、保定装置(リテーナー)を正しく使用しなかったりすることで、歯並びが変化するリスクが高まります。

リテーナー(保定装置)の種類

矯正治療後にリテーナーを使用することは、後戻りを防ぐために不可欠です。リテーナーには、以下のような種類があります。

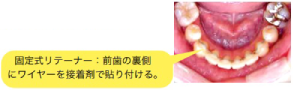

1. 固定式リテーナー

歯の裏側にワイヤーを固定するタイプで、取り外しができません。前歯部の後戻りは生じにくくなりますが、歯列の幅や噛み合わせに関しては取り外し式のリテーナーよりも保定力は弱いので、取り外し式のリテーナーを併用する場合もあります。歯石などがつきやすくなるので定期管理とクリーニングが必要です。

2. 取り外し式リテーナー

マウスピース型やプレート型の装置で、自分で取り外しができます。取り外しできるので清掃管理がしやすい。

保定の必要性

福増矯正歯科の治療のゴール=保定の目標は、かみ合わせの機能的な安定と歯列の生理的な安定です。これは矯正治療の有無にかかわらず、歯列が経年的に変化するのが正常であるという前程において、変化しても機能的に問題がないバランスの良いかみ合わせと、歯列を目指しています。

当院では治療後2年間は年に1~3回のペースで保定観察を行います。その間で悪習癖の改善指導や機能訓練を行ったり、リテーナー(保定装置)の使用時間、使用間隔の調整を行い、かみ合わせに機能的な問題が無い事、リテーナーの使用時間が減っても歯並びが“後戻り”しないことを観察して、歯並びの安定性を確認しています。そして2年経過後に資料を撮って治療後の変化を検査し、歯列の安定性や、将来の変化予測を患者さんに診断報告して、矯正治療の終了としています。

ですから、当院のリテーナー(保定装置)は生理的に必要な変化を妨げないように、取り外し式リテーナーを基本にしています。しかし、患者さんの中には、治療後の歯並びを多少でも変化させたくない方もいらっしゃいます。また、患者さんの中には前述した悪習癖が治療中に改善されず、保定後も残っている場合があります。その場合、どうしても後戻りしやすい傾向があります。このような方には、リテーナーの長期使用をお勧めしています。

矯正治療後の注意点

美しい歯並びを保つには、リテーナーの使用だけでなく、日常生活での習慣にも注意が必要です。

- 口腔習癖を改善する/舌を上顎に付け、口唇閉鎖と鼻呼吸を意識する

- 頬伺やうつ伏せ寝を避ける/姿勢に注意する

- 噛み合わせの均等を保つ/片咀嚼に注意する

- 定期検診を受ける

矯正治療後の歯並びを長期間維持するためには、後戻りのリスクを理解し、適切な対策を取ることが大切です。リテーナーの正しい使用はもちろん、日常生活の習慣を見直すことで、治療の成果をしっかりと守ることができます。疑問や不安がある方は、お気軽にご相談ください。